Bastion de l'Ardoise

Pour les articles homonymes, voir Ardoise (homonymie).

| Type | Bastion |

|---|---|

| Construction | vers 1580 détruit dans les années 1670-1680 |

| Pays | Royaume de France |

|---|---|

| Commune | Paris |

| Coordonnées | 48° 51′ 31″ N, 2° 22′ 06″ E |

|---|

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le bastion de l’Ardoise est un élément de l’enceinte de Charles V autour de Paris et dominant les quartiers environnants établi à l’emplacement de l’actuel boulevard Beaumarchais, ente les rues Saint-Claude et Saint-Gilles s’étendant à l’est jusqu’à l’actuelle rue Amelot. Sa dénomination était due à la toiture d’ardoise d’une ancienne maison ou hôtel particulier.

La construction du bastion

Le bastion de l’Ardoise ou bastion numéro 10 était situé entre le bastion des Filles-du-Calvaires n° 9 de faible importance et le bastion de la porte Saint-Antoine n° 11 le plus volumineux de l’enceinte. Contrairement à d’autres bastions, il n’a pas été formé par les terres d’une butte de gravois à proximité mais par celles qui auraient été rapportées de l’ancien bastillon (butte) ayant principalement servi à l’aménagement du bastion de la Porte Saint-Antoine. Il a été façonné par terrassements vers 1580 lors du réaménagement de l’enceinte qui entraine la destruction du mur sur la levée et le déplacement du fossé à l’extérieur des bastions. Il aurait été maçonné vers 1600. Il était de longueur équivalente à celles des bastions du Temple et de la porte Saint-Antoine mais de moindre hauteur et nettement moins large ce qui lui donnait une forme allongée. Il comprenait à chaque extrémité, nord et sud, un orillon Son fossé était longé à l’extérieur par un chemin de contrescarpe qui est devenu la partie de la rue Saint-Sabin parallèle au boulevard[1].

Son chemin de ronde intérieur longeait des terres agricoles, jardins maraichers appartenant aux Dames hospitalières de Saint-Gervais s’étendant jusqu’à l’égout qui coulait à l’emplacement de l’actuelle rue de Turenne, et au-delà jusqu’à la rue Vieille du Temple.

-

Site du futur bastion de l’Ardoise sur plan de Saint-Victor vers 1530 Site du futur bastion vers 1530 sur plan de Saint-Victor -

Le Bastion de l’Ardoise avant l’urbanisation des terraines environnants sur plan Vassalieu de 1609

La Compagnie des Arquebusiers auparavant installée sur le bastion de la Porte Saint-Antoine depuis 1590 établit vers 1610 son terrain d’entrainement sur le bastion de l’Ardoise. Le moulin qui se dressait au milieu du terrain est supprimé pour faciliter cette installation, également pour des raisons militaires[2].

Après la couverture en 1630 de l’égout sur lequel est ouverte la rue Saint-Louis, actuelle rue de Turenne, les terrains agricoles entre cette rue et le bastion sont lotis en 1637-1640. Les jardins des hôtels particuliers construits à cette époque le long de cette rue, s’étendent à partir de 1656 jusqu’au bord du bastion, particulièrement celui de hôtel Boucherat[3].

-

Jardin des Arquebusiers sur plan Jansonnius de 1657

Destruction et évolution du site

Le bastion est en grande partie arasé après 1670 à la suite du démantèlement de l’ensemble des fortifications de Paris pour faire place au « nouveau Cours », par la suite nommé boulevard Saint-Antoine puis boulevard Beaumarchais. Le terrain des arquebusiers est alors transféré à proximité du bastion de la porte Saint-Antoine. Le fossé dans lequel coulait un égout subsiste jusqu’à son comblement ordonné par lettres patentes royales de mai 1777. La rue d’Harlay est ouverte en 1722 sur le terrain du jardin de l’hôtel Boucherat (actuellement connu sous le nom d'hôtel d'Ecquevilly) aliéné par sa propriétaire Madame veuve de Harlay, fille du Chancelier Louis Boucherat. Son nom actuel, rue des Arquebusiers, évoque l’ancien terrain d’entrainement.

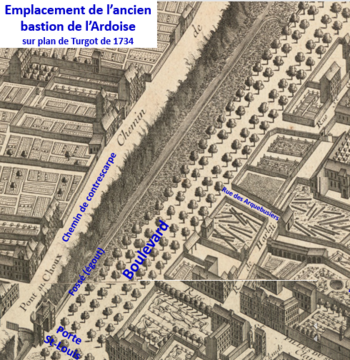

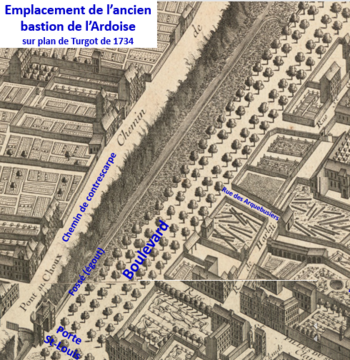

Sur le plan de Turgot de 1734, le boulevard est longé, sur son côté extérieur, par un mur surplombant le fossé qui semble un vestige de l’ancienne fortification avec l’orillon sud visible au niveau de la rue Saint-Gilles, sur son côté intérieur (ville), par les murs des propriétés riveraines, jardins ou entrepôts de bois .

La rue Amelot est ouverte en 1777, à l’emplacement du fossé partiellement remblayé, et la rue Saint-Pierre actuelle rue Saint-Sabin sur le chemin de contrescarpe. Le mur le long du boulevard dominant une contre-allée et la rue Amelot établie sur l’ancien fossé subsiste jusqu’en 1847, cette rue n’étant bordée de constructions que sur ses numéros pairs. Des escaliers au bord de ce mur donnaient accès à la contre-allée et à la rue Amelot. La construction en 1847 de la rangée d’immeubles des numéros impairs du boulevard et de ceux des numéros impairs de la rue Amelot sépare ces deux voies.

-

Emplacement de l’ancien bastion de l’Ardoise sur plan Turgot de 1734

Emplacement de l’ancien bastion de l’Ardoise sur plan Turgot de 1734 -

Site de l’ancien bastion en 1830 -

Site de l’ancien bastion en 1865 : le boulevard et la rue Amelot sont séparés par des immeubles construits vers 1850

Empreinte de l’ancien bastion

L’ancien bastion marque le relief des voies environnantes.

- par les escaliers des rues Marcel-Gromaire, Scarron, Clotilde de Vaux reliant le boulevard Beaumarchais établi sur l'ancien bastion à la rue Amelot tracée sur l’ancien fossé, les immeubles du boulevard Beaumarchais surplombant d’un étage les mitoyens de la rue Amelot.

- par les pentes des rues Saint-Claude, Saint-Gilles et des Arquebusiers en accédant au boulevard.

- par les différences de niveau moins visibles de l'extérieur, mais très accentuées entre les immeubles du boulevard Beaumarchais et de la rue des Arquebusiers rattrapées par des escaliers de 15 à 19 marches dans les cours des propriétés mitoyennes entre ces deux voies[4].

Annexes

Références

- ↑ Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1), p. 117

- ↑ Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1), p. 116

- ↑ Alexandre Gady, Le Marais : guide historique et architectural, Paris, éditions Carré, , 326 p. (ISBN 2-908393-09-3), p. 251

- ↑ Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1), p. 118-121

Sur les autres projets Wikimedia :

- Bastion de l'Ardoise, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenade au long des murs disparus, Paris, éditions Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1)

.

. - Guy le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Horvath, 1995.

Articles connexes

Portail de Paris

Portail de Paris  Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail de l’histoire militaire

Portail de l’histoire militaire