Восточно-Прусская операция (1914)

| Восточно-Прусская операция | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Восточный фронт Первой мировой войны | |||

Парад Кавалергардского полка и лейб-гвардии Конного полка в Инстербурге. | |||

| Дата | 17 августа — 15 сентября 1914 | ||

| Место | Восточная Пруссия, Германская империя | ||

| Итог | Тактическая победа Германской армии | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| | |||

| |||

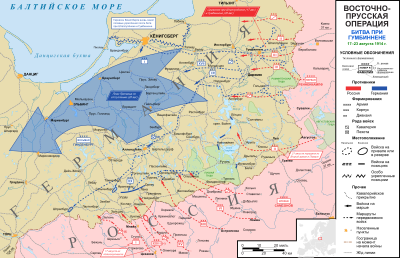

Восточно-Прусская операция 1914 года — наступательная операция Русской армии против Германии в начале Первой мировой войны с 17 августа по 15 сентября 1914 года, которая завершилась тяжёлым тактическим поражением Русской армии.

Боевое расписание сторон

Русская армия

Северо-Западный фронт (Главнокомандующий армиями фронта — генерал Яков Григорьевич Жилинский, начальник штаба — генерал Владимир Алоизиевич Орановский):

- 1-я Армия — командующий Ренненкампф, Павел Карлович, начальник штаба Милеант, Гавриил Георгиевич, генерал-квартирмейстер Байов, Константин Константинович

- III АК — начальник Епанчин, Николай Алексеевич, начальник штаба Чагин, Владимир Александрович

- 25-я пехотная дивизия — начальник Булгаков, Павел Ильич

- 27-я пехотная дивизия — начальник Адариди, Август-Карл-Михаил Михайлович

- Донской 34-й казачий полк

- Донская 19-я отдельная казачья сотня

- IV АК — начальник Алиев, Эрис Хан Султан Гирей, начальник штаба Десино, Константин Николаевич

- 30-я пехотная дивизия — начальник Колянковский, Эдуард Аркадьевич

- 40-я пехотная дивизия — начальник Короткевич, Николай Николаевич

- 57-я пехотная дивизия — начальник Безрадецкий, Дмитрий Николаевич

- Донской 44-й казачий полк

- Донская 26-я отдельная казачья сотня

- XX АК — начальник Смирнов, Владимир Васильевич, начальник штаба Шемякин, Константин Яковлевич

- 28-я пехотная дивизия — начальник Лашкевич, Николай Алексеевич

- 29-я пехотная дивизия — начальник Розеншильд фон Паулин, Анатолий Николаевич

- 54-я пехотная дивизия (с 9 сентября) — начальник Чижов, Михаил Иванович

- Донской 46-й казачий полк

- Донская 25-я отдельная казачья сотня

- 73-я артиллерийская бригада из состава 73-й пехотной дивизии

- XXVI АК (с сентября) — начальник Гернгросс, Александр Алексеевич

- 53-я пехотная дивизия — начальник Фёдоров, Семён Иванович

- 56-я пехотная дивизия — начальник Болдырев, Николай Ксенофонтович

- Армейская конница

- 1-я гвардейская кавалерийская дивизия — начальник Казнаков, Николай Николаевич

- 2-я гвардейская кавалерийская дивизия — начальник Раух, Георгий Оттонович

- 1-я кавалерийская дивизия — начальник Гурко, Василий Иосифович

- 2-я кавалерийская дивизия — начальник Нахичеванский, Хан Гуссейн

- 3-я кавалерийская дивизия — начальник Бельгард, Владимир Карлович

- 5-я стрелковая бригада — командир Шрейдер, Пётр Дмитриевич

- 1-я отдельная кавалерийская бригада — командир Орановский, Николай Алоизиевич

- III АК — начальник Епанчин, Николай Алексеевич, начальник штаба Чагин, Владимир Александрович

- 2-я Армия — командующий Самсонов, Александр Васильевич, нач. штаба Постовский, Пётр Иванович (с 19 июля), генерал-квартирмейстер Филимонов, Николай Григорьевич

- I АК — начальник Артамонов, Леонид Константинович (27 августа заменён А. В. Душкевичем), начальник штаба Ловцов, Сергей Петрович

- 22-я пехотная дивизия — начальник Душкевич, Александр Александрович.

- 24-я пехотная дивизия — начальник Рещиков, Николай Петрович

- Иркутский 93-й пехотный полк — командир Копытинский, Юлиан Юлианович

- Енисейский 94-й пехотный полк

- Красноярский 95-й пехотный полк — командир Лохвицкий, Николай Александрович

- Омский 96-й пехотный полк

- Донской 35-й казачий полк

- II АК — начальник Шейдеман, Сергей Михайлович

- 26-я пехотная дивизия — начальник Порецкий, Александр Николаевич

- 43-я пехотная дивизия — начальник Слюсаренко, Владимир Алексеевич

- 76-я пехотная дивизия — начальник Иозефович, Феликс Доминикович

- 72-я пехотная дивизия (с 27 августа) — начальник Орлов, Дмитрий Дмитриевич

- Донской 31-й казачий полк (6 сотен)

- VI АК — начальник Благовещенский, Александр Александрович, начальник штаба Некрашевич, Георгий Михайлович

- 4-я пехотная дивизия — начальник Комаров, Николай Николаевич

- Белозерский 13-й пехотный полк — командир Дженеев, Дмитрий Дмитриевич

- Олонецкий 14-й пехотный полк — командир Шевелёв, Владимир Георгиевич

- Шлиссельбургский 15-й пехотный полк — Командир Арапов, Николай Иванович

- Ладожский полк — командир Микулин, Александр Владимирович

- 16-я пехотная дивизия — начальник Рихтер, Гвидо Казимирович

- Владимирский 61-й пехотный полк

- Суздальский 62-й пехотный полк — командир Голицынский, Александр Николаевич

- Углицкий 63-й пехотный полк

- Казанский 64-й пехотный полк — командир Иванов, Александр Михайлович

- Донской 22-й казачий полк

- 4-я пехотная дивизия — начальник Комаров, Николай Николаевич

- XIII АК — начальник Клюев, Николай Алексеевич, начальник штаба Пестич, Евгений Филимонович

- 1-я пехотная дивизия — начальник Угрюмов, Андрей Александрович

- Невский 1-й пехотный полк — командир Первушин, Михаил Григорьевич

- Софийский 2-й пехотный полк — командир Григоров, Александр Михайлович

- Нарвский 3-й пехотный полк — командир Загнеев, Николай Григорьевич

- Копорский 4-й пехотный полк

- 36-я пехотная дивизия — начальник Преженцов, Александр Богданович

- Можайский 141-й пехотный полк

- Звенигородский 142-й пехотный полк — командир Венецкий, Георгий Николаевич

- Дорогобужский 143-й пехотный полк — командир Кабанов, Владимир Васильевич

- Каширский 144-й пехотный полк — командир Каховский, Борис Всеволодович

- Отряд пограничной стражи (4 сотни)

- Донской 40-й казачий полк (с 29 августа)

- 1-я пехотная дивизия — начальник Угрюмов, Андрей Александрович

- XV АК — начальник Мартос, Николай Николаевич, начальник штаба Мачуговский, Николай Иванович

- 6-я пехотная дивизия — начальник Торклус, Фёдор-Эмилий-Карл Иванович

- Муромский 21-й пехотный полк —

- Нижегородский 22-й пехотный полк — командир Мейпариани, Захарий Александрович

- Низовский 23-й пехотный полк — командир Данилов, Дмитрий Евграфович

- Симбирский 24-й пехотный полк — Соколовский, Андрей Францевич

- 8-я пехотная дивизия — начальник Фитингоф, Евгений Эмильевич

- Черниговский 29-й пехотный полк — командир Алексеев, Александр Павлович

- Полтавский 30-й пехотный полк — командир Гаврилица, Михаил Иванович

- Алексопольский 31-й пехотный полк — командир Лебедев, Александр Иванович

- Кременчугский 32-й пехотный полк — командир Ратко, Василий Александрович

- Оренбургский 2-й казачий полк (4 сотни)

- 6-я пехотная дивизия — начальник Торклус, Фёдор-Эмилий-Карл Иванович

- XXIII АК — начальник Кондратович, Киприан Антонович, начальник штаба Нордгейм, Вильгельм-Карл Касперович

- 3-я гвардейская пехотная дивизия — начальник Сирелиус, Леонид Отто Оттович

- Литовский лейб-гвардии полк — командир Шильдбах, Константин Константинович

- Кексгольмский лейб-гвардии полк — командир Малиновский, Александр Михайлович

- Санкт-Петербургский лейб-гвардии полк — командир Боде, Николай Андреевич

- Волынский лейб-гвардии полк — командир Геруа, Александр Владимирович

- 2-я пехотная дивизия — начальник Мингин, Иосиф Феликсович

- Калужский 5-й пехотный полк — командир Зиновьев, Николай Петрович

- Либавский 6-й пехотный полк — командир Глобачёв, Николай Иванович

- Ревельский 7-й пехотный полк — командир Манулевич-Мейдано-Углу, Михаил Александрович

- Эстляндский 8-й пехотный полк — командир Раупах, Герман Максимилианович

- 3-я гвардейская пехотная дивизия — начальник Сирелиус, Леонид Отто Оттович

- 1-я стрелковая бригада — командир Васильев, Владимир Михайлович

- 2-я полевая тяжёлая артиллерийская бригада

- Армейская кавалерия

- 4-я кавалерийская дивизия — начальник Толпыго, Антон Александрович

- 6-я кавалерийская дивизия — начальник Рооп, Владимир Христофорович

- 15-я кавалерийская дивизия — начальник Любомиров, Павел Петрович

- Автомобильно-санитарный отряд великой княгини Виктории Фёдоровны

- I АК — начальник Артамонов, Леонид Константинович (27 августа заменён А. В. Душкевичем), начальник штаба Ловцов, Сергей Петрович

Следует также отметить что в силу весьма противоречивых приказов Ставки и командования Северо-Западного фронта, структура 2-й армии постоянно менялась, мало того, существовала неопределённость в подчинении отдельных соединений. Так, например, I АК Артамонова с 21 августа приказом Ставки был подчинён 2-й армии, однако этот приказ не был передан штабом Северо-Западного фронта.[4]

Немецкая армия

8-я армия (командующий генерал-полковник Макс фон Приттвиц унд Гаффрон, с 23 августа 1914 года командование заменено на: командующий Пауль фон Гинденбург, начальник штаба Эрих фон Людендорф, генерал-квартирмейстер Макс Гоффман)

- 1-й АК (командующий Герман фон Франсуа)

- 1-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Рихард фон Конта)

- 1-я пехотная бригада (генерал-майор Фридрих фон Трота)

- 2-я пехотная бригада (генерал-майор Конрад Пашен)

- 1-я артиллерийская бригада (генерал-майор Курт Моуэс)

- 2-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Адальберт фон Фальк)

- 3-я пехотная бригада (генерал-майор Теодор Менгельбьер)

- 4-я пехотная бригада (генерал-майор Бернхард Бойсс)

- 1-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Рихард фон Конта)

- 1-й резервный АК (командующий Отто фон Белов)

- 1-я резервная пехотная дивизия (генерал-лейтенант Сигизмунд фон Фёрстер)

- 1-я резервная пехотная бригада (генерал-майор Карл Баррэ)

- 72-я резервная пехотная бригада (генерал-майор Максимилиан Густав Лихт)

- 36-я резервная пехотная дивизия (генерал-лейтенант Курт Круге)

- 3-я резервная пехотная дивизия (генерал-лейтенант Курт фон Морген)

- 5-я резервная пехотная бригада (генерал-майор Эмиль Гессе)

- 6-я резервная пехотная бригада (генерал-майор Эрих Краузе)

- 69-я резерваня пехотная бригада (генерал-майор Отто фон Хомейер)

- 70-я резервная пехотная бригада (генерал-майор Дитлоф Ветт)

- 1-я резервная пехотная дивизия (генерал-лейтенант Сигизмунд фон Фёрстер)

- 17-й АК (командующий Август фон Макензен)

- 35-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Отто Хенниг)

- 70-я пехотная бригада (генерал-майор Генрих Шмидт фон Кнобельсдорф)

- 87-я пехотная бригада (генерал-майор Иоханнес Хан)

- 35-я артиллерийская бригада (генерал-майор Леопольд Уден)

- 36-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Констанц фон Хайнецциус)

- 69-я пехотная бригада (генерал-майор Георг фон Энгельбрехтен)

- 71-я пехотная бригада (генерал-майор Лутц фон Дёвиц)

- 36-я артиллерийская бригада (генерал-майор Виктор Хандорф)

- 35-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Отто Хенниг)

- 20 АК (командующий генерал Фридрих фон Шольц)

- 37-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Германн фон Штаабс)

- 73-я пехотная бригада (генерал-майор Карл Вильгельми)

- 75-я пехотная бригада (генерал-майор Альфред фон Бёкманн)

- 37-я артиллерийская бригада (генерал-майор Вильгельм Букхольц)

- 41-я пехотная дивизия (генерал-майор Лео Зонтаг[нем.])

- 72-я пехотная бригада (генерал-майор Георг Шаер)

- 74-я пехотная бригада (генерал-майор Рудольф Райзер)

- 41-я артиллерийская бригада (генерал-майор Вильгельм Иоганн Нойгебауэр)

- 37-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Германн фон Штаабс)

- 1 ландверная дивизия[нем.] (генерал-лейтенант Георг Фрайхерр фон дер Гольц)

- 33-я смешанная ландверная бригада (генерал-майор Виктор фон Эцен)

- 34-я смешанная ландверная бригада (генерал-лейтенант Эрнст фон Презентин)

- 6-я ландверная бригада (генерал-майор Адольф Карл Крамер)

- 70-я ландверная бригада (генерал-майор Адольф Брайтхаупт)

- 1-я кавалерийская дивизия (генерал-лейтенант Германн Брехт)

- 1-я кавалерийская бригада (полковник Ведиг фон Глазенап)

- 2-я кавалерийская бригада (генерал-майор Роберт фон Капхерр)

- 41-я кавалерийская бригада (генерал-майор Генрих фон Гофманн)

Планирование и подготовка операции

Перед началом Первой мировой войны оформился франко-русский союз, предусматривающий совместные согласованные действия в случае войны с Германией. Немецкое командование осознавало пагубность войны на два фронта, поэтому был разработан план Шлиффена, предусматривающий молниеносный обход французских войск через территорию Бельгии. 4 августа 1914 года немецкие войска вторглись в Бельгию и 5 августа начали штурм Льежа.

Русские мобилизационные расписания № 19 и № 20 предписывали Северо-Западному и Юго-Западному фронтам переход в наступление и перенесение войны на территорию соответственно Германии и Австро-Венгрии. Направление главного удара против Германии — от Нарева на Алленштейн — было определено ещё в 1912 году на переговорах Жилинского и Жоффра. На оперативно-стратегической игре, проведённой российским военным министерством и генштабом в апреле 1914 года, отрабатывалось вторжение в Восточную Пруссию силами двух армий Северо-Западного фронта с востока и юга. Предполагалось, что сомкнувшиеся «клещи» приведут к разгрому германской армии, устранив угрозу флангового удара при наступлении на главном направлении из Варшавского выступа через Познань на Берлин.

В Северо-Западный фронт (командующий — генерал Я. Г. Жилинский) входили 1-я армия (командующий — генерал П. К. Ренненкампф), развёрнутая к востоку от Восточной Пруссии (Неманская), и 2-я армия (командующий — генерал А. В. Самсонов), дислоцированная к югу от Восточной Пруссии (Наревская). В 1-ю армию входили 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий при 492 орудиях, во 2-ю армию — 12,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии при 720 орудиях. Всего в двух армиях было более 250 тысяч бойцов.

В директиве от 13 августа Верховный главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич поставил перед Северо-Западным фронтом задачу перейти в наступление и нанести поражение противнику. Соответствующую директиву командующим армиями направил в тот же день генерал Жилинский. 1-й армии предписывалось выступить 14 августа, перейти границу 17 августа, обойти Мазурские озёра с севера и отрезать немцев от Кёнигсберга. 2-я армия должна была выступить 16 августа, перейти границу 19 августа, обойти Мазурские озёра с запада и не допустить отхода германских войск за Вислу.

Дислоцированная в Восточной Пруссии 8-я германская армия включала 3 армейских и 1 резервный корпус, 2 резервных дивизии, 1 кавдивизию, 1 ландверную дивизию, 3 ландверные бригады, 2 крепостных эрзацбригады, 9,5 эрзацландверных батальонов, всего 14,5 пехотных (4,5 ландверных) и одну кавалерийскую дивизии общим составом 173 тысячи бойцов. По различным данным, число орудий в 8-й армии определяется в 774 (без крепостных) — 1044 (с крепостными) орудия. Начальник германского Генерального штаба фельдмаршал Мольтке в директиве от 6 августа требовал от командующего 8-й армией генерала М. Притвица выиграть время до переброски войск с французского ТВД и удерживать Нижнюю Вислу. Генерал Притвиц решил сначала остановить наступление Неманской армии и направил на восток 8 дивизий, прикрывшись от Наревской армии 4 дивизиями и заняв полутора дивизиями озёрные дефиле.

Как германская, так и русские армии к началу операции были укомплектованы не полностью, однако в целом соотношение сил позволяло русским нанести поражение германцам при условии взаимодействия двух армий. Угроза двойного удара представляла большую опасность для 8-й армии даже при лучших внутренних коммуникациях.

Двухдивизионные корпуса являлись основной оперативно-тактической единицей как в российской, так и в германской армиях. Командиры корпусов имели значительную самостоятельность при принятии решений в рамках общих армейских директив.

Первые бои

1-я русская армия под командованием Ренненкампфа пересекла российско-германскую границу 17 августа 1914 года в районе современного города Нестеров (Калининградская область) и сразу же вступила в бой (бой у Шталлупёнена). Из-за отсутствия координации наступающие русские войска открыли правый фланг, чем воспользовался командующий передовым 1-м германским армейским корпусом генерал Франсуа, нанеся по нему удар. Однако, после ожесточённого боя под угрозой окружения корпус Франсуа поспешно отошёл на соединение с основными силами. Русские войска, преследуя немцев, взяли Шталлупёнен, а немецкие войска отступили к Гумбинену (Гусев, Калининградская область).

Существенное влияние на данные события оказали действия конницы[5].

18 августа Ренненкампф возобновил наступление и приказал конному корпусу генерала Хана Нахичеванского обойти Гумбинен с севера. 19 августа у Каушена (к северу от Гумбинена) русская кавалерия натолкнулась на немецкую ландверную бригаду, попав под плотный артиллерийский обстрел. Немцы отступили, однако из-за потерь отступила и русская кавалерия.

20 августа 2-я армия Самсонова перешла российско-германскую границу на территории современного северо-востока Польши, обогнув с юго-запада Мазурские озера.

Гумбиннен-Гольдапское сражение 20 августа

Сообщение о переходе 2-й армией границы заставило штаб Притвица решиться на сражение с 1-й армией, хотя германские корпуса не могли вступить в бой одновременно. На рассвете 20 августа севернее Гумбиннена две дивизии 1-го корпуса Франсуа внезапно атаковали правофланговую русскую 28-ю дивизию 20-го корпуса, а 1-я кавдивизия обошла её фланг, оставшийся открытым после отхода корпуса Хана Нахичеванского, и ударила с тыла. 28-я дивизия понесла большие потери и была отброшена на восток. Поддерживавшая удар Франсуа ландверная дивизия атаковала 29-ю дивизию 20-го корпуса, но была отбита огнём и отступила.

Южнее Гумбиннена 35-я и 36-я дивизии 17-го корпуса генерала Макензена атаковали центр 1-й русской армии на 4 часа позже и без предварительной разведки. Они натолкнулись на 3 русских дивизии и попали под фланговый огонь артиллерии 27-й дивизии. 35-я дивизия понесла большие потери и в беспорядке отступила на 20 км, 36-я дивизия также была вынуждена отступить. Начавшая преследование 27-я дивизия генерала Адариди была остановлена корпусным командиром. Четыре кавдивизии Хана Нахичеванского, игнорировавшего приказания командующего армией, бездействовали весь день сражения. После сражения Хан Нахичеванский оправдывался необходимостью отвести свои дивизии для пополнения артиллерийских снарядов, что по мнению профессора Головина не выдерживает критики.

Под Гольдапом германский 1-й резервный корпус генерала Белова прибыл на место сражения в полдень, столкновение носило нерешительный характер, а после отступления корпуса Макензена Белов также отдал приказ об отходе.

Сражение завершилось поражением одной русской и трёх немецких дивизий, русские потеряли 16500 человек, немцы — 14800 человек, в том числе в 17-м корпусе Макензена 10500 человек. Поражение центрального корпуса создавало серьёзную угрозу 8-й армии, и Притвиц отдал приказ об общем отступлении. Однако генерал Ренненкампф и его штаб не смогли оценить масштаб успеха, армия понесла большие потери, личный состав был сильно утомлён многодневным маршем, и первоначальный приказ о преследовании был отменён[6].

Маневрирование силами 21-25 августа

Поражение при Гумбиннене создало реальную угрозу окружения 8-й германской армии, и вечером 20 августа Притвиц сообщил в генштаб о своём решении отойти за Вислу и попросил подкрепления для удержания фронта по этой реке[7]. Однако этому решению воспротивилась германская Ставка и вопреки плану Шлиффена, который предполагал при неблагоприятном развитии событий на Восточном фронте отступать в глубь Германии, но ни в коем случае не снимать войск с Западного фронта, чтоб гарантированно разгромить Францию и избежать войны на два фронта, приняла решение Восточную Пруссию не сдавать и перебросить в помощь 8-й армии войска с Западного фронта (2 корпуса и конную дивизию).

21 августа Мольтке сместил Притвица и его начальника штаба генерала Вальдерзее и назначил на их место генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга и генерала Эриха фон Людендорфа. Они прибыли в штаб 8-й армии 23 августа и одобрили план отражения русского наступления на Восточную Пруссию. Было принято решение, оставив 2,5 дивизии против 1-й русской армии Ренненкампфа, быстро, по рокадной железной дороге через Кёнигсберг, перебросить главные силы 8-й армии против 2-й русской армии Самсонова и попытаться разгромить её, до того как она соединится с частями 1-й армии. Однако реализация плана целиком зависела от действий армии Ренненкампфа, чьё быстрое продвижение на запад, по словам Людендорфа, делало бы манёвр немыслимым.

В это время командование Северо-Западным фронтом, обнаружив перед фронтом 1-й армии быстрое отступление немецких войск, решило, что немцы отходят за Вислу, и сочло операцию выполненной, и изменило для неё первоначальные задачи. Основные силы 1-й армии Ренненкампфа были направлены не навстречу 2-й армии Самсонова, а на отсечение Кёнигсберга, где по предположению комфронта укрылась часть 8-й армии, и на преследование «отступавших к Висле» немцев. Главком 2-й армии Самсонов, в свою очередь, решил перехватить «отступавших к Висле» немцев и настоял перед командованием фронта на перенесении главного удара своей армии с северного направления на северо-западное, что привело к тому, что русские армии стали наступать по расходящимся направлениям и между ними образовалась огромная брешь в 125 км. Ставка, в свою очередь, также сочла операцию в Восточной Пруссии в основном законченной и работала над планом наступления в глубь Германии, на Познань, в связи с чем ком. фронта Жилинскому было отказано в усилении 2-й армии гвардейским корпусом.

Новое командование 8-й германской армии решило воспользоваться образовавшимся разрывом между русскими армиями, чтоб нанести фланговые удары по 2-й армии Самсонова, окружить её и уничтожить.

Таким образом, в этот период русская Ставка и командующие фронтом и армиями принимали решения, не основанные на реальной ситуации, и позволили противнику беспрепятственно перебросить почти все войска против 2-й армии, оставив против 1-й армии лишь слабый заслон.

Ещё одним фактором будущей катастрофы стало широкое ведение русским командованием радиопереговоров без их шифрования, что буквально раскрывало русские планы противнику посредством их радиоперехвата.[8]

Поражение русской 2-й армии в Восточной Пруссии

26 августа подошедшие от Гольдапа 17-й корпус Макензена и 1-й резервный корпус Белова с ландверной бригадой атаковали правофланговый 6-й корпус 2-й армии генерала Благовещенского и отбросили его от Бишофсбурга к Ортельсбургу (примерно на 40 км). Две дивизии корпуса потеряли 7500 человек и отступили в полном беспорядке, при этом генерал Благовещенский бросил войска и бежал в тыл. Правый фланг 2-й армии оказался открытым на протяжении десятков километров, но Самсонов не получил информации об этом и 27 августа приказал армии выполнять ранее поставленную задачу.

На левом фланге 2-й армии 27 августа 1-й корпус Франсуа с частью 20-го корпуса и ландвером нанёс удар по 1-му корпусу генерала Артамонова и отбросил его к югу от Сольдау. 23-й корпус (некомплектный и недособранный) генерала Кондратовича понёс потери и отступил на Найденбург (впоследствии южнее). Самсонов получил от Артамонова неверную информацию о ситуации и запланировал на 28 августа удар силами 13-го корпуса генерала Клюева и 15-го корпуса генерала Мартоса во фланг западной германской группировки. Для руководства боем Самсонов с оперативной частью штаба армии утром 28 августа прибыл в штаб XV корпуса. В результате была потеряна связь со штабом фронта и фланговыми корпусами, а управление армией — дезорганизовано. Приказ штаба фронта об отводе корпусов 2-й армии на линию Ортельсбург-Млава до войск не дошёл. Утром 28 августа Мартос предложил Самсонову немедленно начать отвод центральных корпусов, но Самсонов колебался до вечера.

28 августа штаб фронта приказал 1-й армии двинуть вперёд левофланговые корпуса и кавалерию для оказания помощи 2-й армии, но уже вечером 29 августа наступление было остановлено. Жилинский счёл, что 2-я армия согласно его приказу уже отошла к границе. В результате к моменту отхода корпусов 2-й армии пехота Ренненкампфа находилась от них на расстоянии около 60 км, а кавалерия — 50 км.

29 августа отступление пяти русских дивизий 13-го и 15-го корпусов, занимавших центр фронта и попавших под главный удар немецкой армии, проходило под растущим фланговым давлением 1-го корпуса Франсуа и 1-го резервного корпуса Белова. На флангах 2-й армии 1-м и 23-м корпусами германские атаки были отбиты, но в центре в целом русское отступление приняло беспорядочный характер, а пять дивизий 13-го и 15-го корпусов (около 30 тысяч человек при 200 орудиях) были окружены в районе Комусинского леса. В ночь на 30 августа генерал Самсонов, находившийся среди окружённых частей, застрелился. Генерал Мартос был взят в плен, генерал Клюев пытался вывести войска из окружения тремя колоннами, но две колонны были разбиты, и Клюев отдал приказ о сдаче в плен.

Таким образом, потери 2-й армии составили 6 тыс. убитых, ранено около 20 тыс. (почти все попали в плен), пленных — 30 тыс. (вместе с попавшими в плен ранеными — 50 тыс.) человек, противником захвачено 230 орудий. Убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. Общие потери 2-й армии убитыми, ранеными и пленными — 56 тысяч человек.

Немецкие потери убитыми и ранеными составили 30 тысяч человек. В западной историографии это сражение известно как битва при Танненберге.

2-я армия (1-й, 6-й, 23-й корпуса и остатки, попавших в окружение, 13-го и 15-го корпусов) отступила за реку Нарев.

Успех «Танненберга» был немцами всемерно раздут, но поражение самсоновской армии не стало ни переломным, ни поворотным событием войны: 2-я армия, пополнившись, вновь вернулась в строй[9].

1-e Мазурское сражение

После разгрома 2-й русской армии под Танненбергом в Восточной Пруссии ещё оставалась 1-я русская армия Ренненкампфа, которая угрожала Кёнигсбергу.

Немецкое командование решило ударить по южному флангу, где находился лишь один 2-й корпус и конница. Планировалось прорвать здесь фронт, выйти в тыл 1-й армии, оттеснить её к морю и болотам Нижнего Немана и там уничтожить. Людендорф направил три корпуса и две кавдивизии через озёрные дефиле на Летцен в обход русского южного фланга, а четыре корпуса — севернее озёр.

На Нареве русская Ставка пополнила 2-ю армию двумя свежими корпусами. Юго-восточнее Мазурских озёр в полосе между 2-й и 1-й армиями была сформирована 10-я армия.

7—9 сентября обходная германская колонна беспрепятственно прошла озёрные дефиле и отбросила части 2-го корпуса, выходя в тыл 1-й русской армии. Ренненкампф срочно перебросил на южный фланг из центра 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии и с севера 20-й корпус, и остановив наступление немцев, начал отводить на восток всю армию. Когда 10 сентября обходная колонна 8-й германской армии возобновила наступление на север, угроза окружения русских войск уже миновала.

9 сентября с юга Восточной Пруссии нанесла удар 2-я русская армия, по всем реляциям Людендорфа якобы уничтоженная неделю назад, и вынудила немцев повернуть часть сил против неё.

Отход 1-й армии прикрывали в основном 2-й и 20-й корпуса, которые в арьергардных боях сдержали превосходящие силы немцев. К 14 сентября 1-я армия отошла к Среднему Неману, потеряв около 15 тысяч человек (убитыми, ранеными и пленными) и 180 орудий (за всю операцию более 30 тысяч человек). Германские войска потеряли почти 10 тысяч человек (за всю операцию 25 тысяч человек). 1-я армия отошла, и германский план её окружения и уничтожения не удался благодаря своевременному решению Ренненкампфа об отступлении и упорству арьергардных корпусов. Армия была просто выдавлена из Восточной Пруссии.

Нерешительность действий немецкой 8-й армии позволила главным силам русской 1-й армии ускользнуть от наносимого удара. Русская армия оказалась сильно расстроена (не столько боями, сколько неудачно организованным отступлением), но не разбита. Кадровые корпуса понесли потери в людях и материальной части, но восстановление боеготовности оперативного объединения было вопросом нескольких дней[10].

Итоги операции

По директиве Северо-Западного фронта от 16 сентября 1-я армия заняла оборону на Немане, а 2-я — на Нареве, то есть там же, где они располагались до начала операции. Общие потери фронта (убитыми, ранеными и пленными) составили по российским данным от более 80 тысяч человек и около 500 орудий[11] до 245 тыс. человек (в том числе 135 тыс. пленными)[12]. По немецким данным, русские потери были огромны — 2-я армия потеряла до 160 тысяч убитыми, ранеными и пленными, 1-я армия — до 80 000 человек[13]. По другим оценкам российская армия потерпела поражение, потеряв почти 250 тыс. человек. Виновниками этого признается командование фронта и 1-й армии[14].

16 сентября генерал Жилинский был уволен с поста командующего Северо-Западным фронтом, и на его место назначен генерал Н. В. Рузский.

Германские потери составили по официальным данным 3847 убитыми, 6965 пропавшими без вести, 20 376 ранеными, 23 168 больными[3][15].

Материалы германского Рейхсархива подтверждают общие потери 8-й армией в 37 тыс. человек[16], эта цифра наиболее широко распространена в исторической литературе. Историк первой мировой войны А. В. Олейников считает её заниженной и полагает германские потери не менее 50 000 человек[17]. Наиболее затратными для германцев оказались Гумбиннен, Первое сражение у Мазурских озер и «Танненберг». И переброска дивизий из Франции для 8-й армии, потерявшей 20% первоначального состава, была более чем актуальна.

Большое влияние на исход операции имели действия конницы[18]. В ходе операции русские войска захватили значительные трофеи, часть которых была утрачена[19].

Германская 8-я армия отразила наступление превосходящих сил двух русских армий в Восточную Пруссию, нанесла поражение 2-й армии и вытеснила из Восточной Пруссии 1-ю армию, что стало заметным оперативным успехом Германии на второстепенном ТВД. Значение германской победы в Восточно-Прусской операции состоит во временном отказе русской Ставки от наступления из Варшавского выступа через Познань на Берлин.

В то же время боевые действия в Восточной Пруссии отвлекли 8-ю германскую армию от нанесения удара по северному фасу Варшавского выступа в момент, когда на его южном фасе шла Галицийская битва, что позволило русской армии нанести поражение австро-венгерским войскам.

Переброска же двух корпусов и конной дивизии (120 тысяч штыков и сабель) с Западного фронта в Восточную Пруссию серьёзно ослабила германскую армию перед битвой на Марне, что способствовало победе французов в этой битве. Маршал Фош сделал вывод:

Если Франция не была стёрта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России, поскольку русская армия своим активным вмешательством отвлекла на себя часть сил и тем позволила нам одержать победу на Марне.

Стратегическая переброска имела огромное значение[20].

Оперативный успех Германии в Восточной Пруссии, за счёт переброски войск с Западного фронта, обернулся в связи с провалом операции против Франции поражением стратегическим. Германия была вынуждена вести затяжную войну на два фронта, которую у неё не было шансов выиграть[21].

Примечания

- ↑ А.Олейников. Россия щит Антанты

- ↑ Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война: Ист. очерк. / Отв. ред. Г. Д. Шкундин. — М.: Наука, 2002. — С. 146. — ISBN 5-02-008805-6

- ↑ 1 2 Osterreich-Ungarns letzer Krieg 1914—1918. Bd. I-VII. — Wien, 1930—1938.

- ↑

Даже состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным: подчинили 1-й корпус — но без права его передвигать; подчинили Гвардейский корпус — и через три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, и Жилинский не предупредил, а уже сам командир корпуса доложил потом); подчинили 23-й корпус — и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, отняли в резерв фронта, другую, Мингина, — в Новогеоргиевск, корпусную артиллерию — в Гродно, корпусную конницу на Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизию Мингина вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие корпуса ещё усиленней, чем те шагали. Ещё формально подчинили 2-й корпус, далеко справа уткнутый в озёра и недвижимый (распоряженья ему Самсонов мог посылать — только через штаб же фронта). А вчера пришла телеграмма: 2-й корпус передать Ренненкампфу. То доходило до семи корпусов — теперь оставлен был Самсонов при трёх с половиной!Солженицын А. И. Узел I. Август Четырнадцатого. Гл. 10 // Красное Колесо / Ред.-сост. Н. Д. Солженицына. — М.: Время, 2007. — Т. VII (ПСС), кн. I. — С. 94—95. — 432 с. — ISBN 5-94117-166-8.

Литература

- Специально посвящённая Восточно-Прусской операции

- Бучинский Ю. Ф. Танненбергская катастрофа. Дневник участника боёв в Восточной Пруссии в Августе 1914 г., командира 2-го батальона 5 пех. Калужского Императора Вильгельма I-го полка. — 1-е. — София, Болгария, 1939. — С. 52.

- Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на русском фронте. Начало войны и операции в Вост. Пруссии. Прага, 1926

- Вацетис И. И. Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и начале сентября 1914 г. — М., 1923.

- Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. М. 1936

- Восточно-Прусская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917 гг.) М., 1939.

- Богданович П. Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г.; Воспоминания офицера генерального штаба армии генерала Самсонова. Буэнос-Айрес, 1964.

- Алексей Лихотворик. Восточно-Прусская операция 1914 г. (неопр.) Архивировано 2 марта 2008 года.

- Жебровский С. С. Высший командный состав армии ген. Самсонова в августе 1914 г.//Университетский историк. Альманах. Вып.5 / Отв. редактор А. Ю. Дворниченко — СПб., 2008.

- Пахалюк К. Боевые действия в Восточной Пруссии в Первую мировую войну. Указатель литературы. 2-е изд. — Калининград, 2008

- Пахалюк К. Восточная Пруссия. 1914—1915. Неизвестное об известном. — Калининград, 2008.

- Общего характера

- Зайончковский А. М. Первая мировая война. — СПб.: Полигон, 2000. — 878 с. — ISBN 5-89173-082-0.

- История Первой мировой войны 1914—1918 гг. / Под ред. И. И. Ростунова. — М.: Наука, 1975. — Т. 1. — 446 с.

- Лиддел Гарт Б. 1914. Правда о Первой мировой. — М.: Эксмо, 2009 [1930]. — 480 с. — (Перелом истории). — 4300 экз. — ISBN 978-5-699-36036-9.

- Мировые войны XX века: В 4 кн./Ин-т всеобщей истории. — М.: Наука, 2002. — ISBN 5-02-008804-8 Кн. 1: Первая мировая война: Ист. очерк/Отв. ред. Г. Д. Шкундин. — 2002. — 686 стр.: ил. ISBN 5-02-008805-6 (в пер.)

- Керсновский А. А. История русской армии. — М.: Эксмо, 2006. — ISBN 5-699-18397-3.

- Восточно-Прусская операция 1914 // Советская Военная Энциклопедия (в 8 томах) / А. А. Гречко (пред. гл. ред. комиссии). — М.: Воениздат, 1976. — Т. 2. — С. 378—379. — 640 с. — 105 000 экз.

- Восточно-Прусская операция 1914 // Советская историческая энциклопедия / Е. М. Жуков (гл. ред.), Б. А. Введенский (предс. Научного совета изд-ва). — М.: Сов. энциклопедия, 1963. — Т. III. — С. 739—740. — 976 с.

- Олейников А.В. Кампания 1914 года на Русском фронте // Военно-исторический журнал. — 2014. — № 8. — С. 5—9.

- Zuber, Terence. Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning 1871–1914 (англ.). — New York: Oxford University Press, 2002. — ISBN 0-19-925016-2.

Ссылки

- Русская армия в Великой войне: Восточно-Прусская операция. Август 1914 г.

- Айрапетов О. К вопросу о причинах поражения русской армии в Восточно-Прусской операции

- Пахалюк К. Захоронения и памятники Первой мировой войны в Восточной Пруссии

- Пахалюк К. Генерал В. А. Слюсаренко и боевые действия 2-го армейского корпуса

- Пахалюк К. Русские оккупационный режим в Восточной Пруссии в 1914-15 гг. Часть 1. // Военно-исторический архив. — 2012. — № 6

- Zuber, Terence. The German intelligence estimates in the west, 1885–1914 (англ.) // Intelligence and National Security[англ.] : journal. — 2006. — 17 July (vol. 21, no. 2). — P. 177—201. — ISSN 1743-9019. — doi:10.1080/02684520600619775.

- Олейников А. В. Забытая страница славы русского оружия. Проект «Битва Гвардий».