Latiscum

Latiscum – ou parfois Latisco – était une agglomération du nord de la Côte-d’Or disparue à la fin du Haut Moyen Âge.

Localisation

Située au sommet du mont Lassois sur la rive gauche du haut cours de la Seine aux confins de la Bourgogne et de la Champagne Latiscum fut pendant le Haut-Moyen Age capitale de l’ancien pagus bourguignon du Lassois, important archidiaconé qui regroupait Châtillon, Bar-sur-Seine et s'étendait au nord jusqu'à Bourguignons dans l'actuel département de l'Aube[1].

Etymologie

Latiscum pourrait se référer aux anciennes divinités celtes de Latis toujours vénérées chez les gallo-romains et attachées, comme Divona déesse de la Douix de Châtillon, aux eaux et aux rivières.

Protohistoire et Antiquité

Occupé par les Celtes depuis le Hallstatt le mont Lassois voit son urbanisation décliner à la période de la Tène au bénéfice de Vertillum situé à 20 kilomètres. Dès le dernier siècle av. J.-C. les parties basses de l'oppidum et de la boucle de la Seine où ont été découverts la tombe de la Dame de Vix et son cratère semblent occupées à nouveau. Puis alors que Vertillum décline une cité relevant de la Civitas des Lingons se reconstitue sur le mont comme en l'atteste la découverte d'un hypocauste et d'objets domestiques datés du IVe siècle[2].

Les restes du rempart du Hallstat dont la partie méridionale semble partiellement vitrifiée bénéficient au Ve siècle d'une restauration avec habillage de pierres calcaires et poutres de bois de genre murus gallicus[3]. Creusé au flanc du mont un puits en pierres de taille descend au niveau de la Seine pour alimenter l'agglomération en eau[4]. Le site bien que ruiné au IVe siècle par une invasion des Vandales semble assurer une certaine sécurité : vers 451 Saint-Loup, évêque de Troyes suspecté par l'autorité romaine de collusion avec Attila qui a préservé cette ville lors sa retraite, y déplace son siège épiscopal.

Haut-Moyen Âge

Le lieu semble fréquenté par une certaine aristocratie : Saint Valentin, futur fondateur de l'abbaye de Griselles, y nait vers 519 dans une famille de notables romains avant d'être élevé à Reims à la cour de Thibert Ier, petit-fils de Clovis. La ville perdure et se développe pendant le Haut Moyen Âge où le Mont Lassois devient une cité importante comme en témoignent une nécropole mérovingienne et des céramiques retrouvés près du sommet[5] ainsi que des monnaies frappées au nom de la cité[6].

Au IXe siècle le comte palatin Girart de Roussillon[7], fondateur de l'abbaye de Vézelay en 858 et de celle de Pothières en 863, édifie une motte castrale et une chapelle sur la partie dite Roussillon du mont Lassois [8]. En 887 on retrouve ainsi mention d'une abbatiale Saint-Marcel et d'un castrum sur le mont[9]. Cette cité aurait été ensuite victime d'une remontée de la Seine par des Vikings qui la laissent en ruines. Elle est alors abandonnée au Xe siècle au profit de Châtillon-sur-Seine[3].

En 1111 ou 1112 à la suite de la donation par Beatrix, épouse de Guy III de Vignory, de l’église Saint-Marcel à l’abbaye de Molesme cette dernière l'érige en prieuré sur le mont Roussillon. Ce prieuré du Lassois ne survit pas au Moyen Âge : si son prieur est encore attesté en 1227 toute occupation de la butte semble cesser dans le courant du XIVe siècle. Entre-temps, à partir de 1163, Bar et Châtillon sont devenus deux doyennés indépendants l'un de l'autre[10].

Fouilles et recherches

Avec son église Saint-Marcel bâtie sur un lieu de culte mentionné dès 887 le Mont Lassois reste jusqu'au XVIe la capitale symbolique du Lassois puis du Châtillonnais et les autorités locales y tiennent longtemps un banquet annuel lors de la Saint-Marcel. Au XXIe, les sites de Latiscum et de sa plaine de Vix sont toujours l'objet de fouilles internationales importantes coordonnées par l'université de Bourgogne. Le hiatus d'occupation entre la fin du Hallstatt et l'époque gallo-romaine laisse en effet les traces de la civilisation celte plus accessibles que dans d'autres lieux où ces deux niveaux historiques se sont succédé directement, facilitant ainsi une meilleure connaissance de la première période.

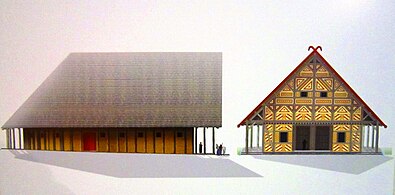

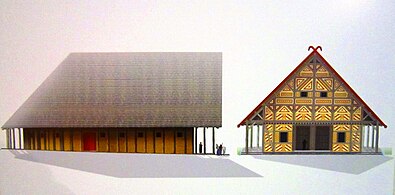

Dès 1930 les fouilles des parties moyenne et inférieure du mont par Jean Lagorgette, conservateur du musée de Châtillon-sur-Seine, décédé en 1942[11], secondé par Maurice Moisson, permettent la récolte de matériel gallo-romain. Ces fouilles sont reprises après la guerre et en janvier 1953 la découverte, dans une boucle de la Seine au pied du mont, du vase et de la tombe princière de Vix[12] par Maurice Moisson et René Joffroy attire l'attention sur le potentiel archéologique du site[13]. À partir de 2002, de nouvelles fouilles sur le plateau sommital de l'oppidum[14] débouchent sur la découverte des vestiges du palais de Vix, un très grand bâtiment situé dans un ensemble de constructions assimilable à une ville, phénomène ignoré jusque là pour le monde celtique[15].

-

Maquette du « palais » (musée du Pays Châtillonnais) -

Relevé des poteaux du palais -

Reconstitution du « palais » (musée du Pays Châtillonnais)

Ces fouilles, menées chaque été par des équipes archéologiques allemandes (Université de Kiel et de Stuttgart), autrichiennes (Université de Vienne), françaises (Université de Bourgogne) et suisses (Université de Zurich) coordonnées par Bruno Chaume[16] ont permis de dégager depuis un rempart périphérique imposant ceinturant la base du mont et ouvert au nord vers un hypothétique port sur le lit de la Seine ainsi qu’en plaine, à proximité du lieu de découverte du cratère de Vix, une probable exploitation agricole et un sanctuaire déjà identifié et fouillé[17]. Les fouilles 2019 ont concerné le site du tumulus dont l'étude était abandonnée depuis la découverte de 1953.

- Les fouilles en 2014 au niveau de la porte ouest du rempart.

-

Les fouilles en 2017 sur le versant nord (accès du mont à la Seine).

Les fouilles en 2017 sur le versant nord (accès du mont à la Seine).

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Mont Lassois » (voir la liste des auteurs).

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Palais de Vix » (voir la liste des auteurs).

- ↑ Henri d'Arbois de Jubainville 1858, p. 349/353

- ↑ Le complexe aristocratique de Vix et le mont Lassois

- ↑ a et b Michel Kasprzyk, « Latiscum un centre de pouvoir du VI° », sur Christal de Saint-Marc (consulté le )

- ↑ « Guizot collection of pamphlets, Volume 31 » (consulté le )

- ↑ Bruno Chaume 2011, p. 725-731

- ↑ « Description générale et particulière du duché de Bourgogne » (consulté le )

- ↑ Gustave Lapérouse 2012, p. 77/113

- ↑ Autour de Girart, comte de Vienne, p. 98-99

- ↑ Le Mont Lassois, de l’Antiquité tardive au Moyen Age

- ↑ Henri d'Arbois de Jubainville 1858, p. 352

- ↑ Laurent Olivier 2012

- ↑ Simone Deyts 2003, p. 36-43

- ↑ René Joffroy 1954, p. 59-65

- ↑ Bruno Chaume 2004, p. 30-37

- ↑ Le palais de la Dame de Vix Communiqué du CNRS

- ↑ « Notice CNRS de Bruno Chaume » (consulté le )

- ↑ Bruno Chaume 2011

Bibliographie

- Henri d'Arbois de Jubainville, Note sur les deux Barrois, sur le pays de Laçois et sur l'ancien Bassigny, Paris, Bibliothèque de l'École des chartes, .

- Bruno Chaume, Le complexe aristocratique de Vix. Nouvelles recherches sur l’habitat, le système de fortification et l’environnement du mont Lassois, avec Claude Mordant, Dijon, Presses universitaires de Dijon, , 867 p. (ISBN 978-2-915611-47-2, BNF 42464799).

- René Paris, A la rencontre du Châtillonnais : Montigny-sur-Aube, Recey-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, La Bourgogne,

- Gustave Lapérouse, L’histoire de Châtillon, Nabu Press, (ISBN 978-1-274-15809-3 et 1-274-15809-5) Lire en ligne : V.O. 1837.

Liens externes

Portail du monde antique

Portail du monde antique  Portail du monde celtique

Portail du monde celtique  Portail de la Côte-d’Or

Portail de la Côte-d’Or